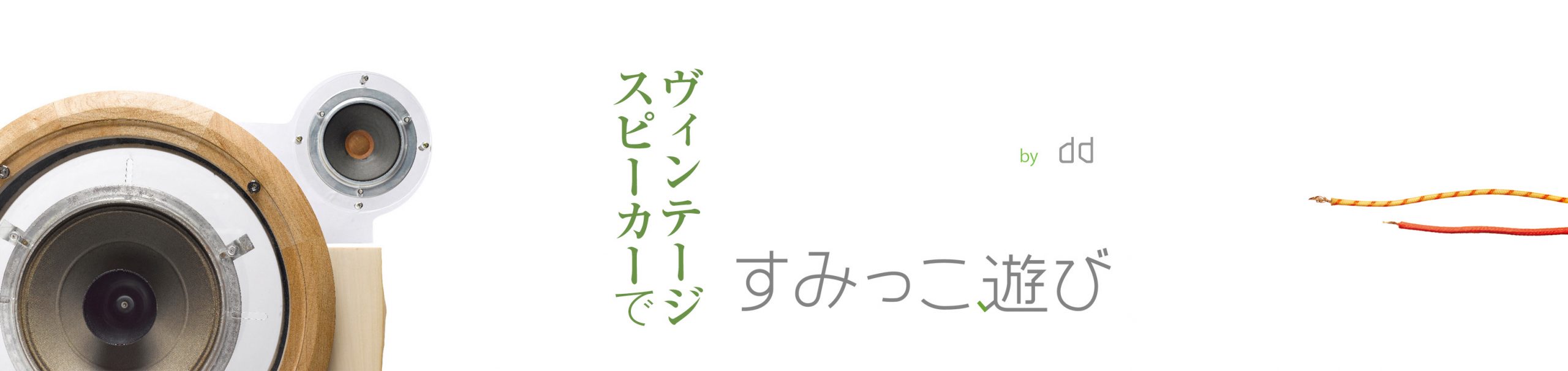

ヴィンテージ・ユニットは、いつも大切に扱ってきたつもりです。だって気に入って嫁いでもらったお宝ですから。Sachsenwelk GR3831 / 8吋ユニットは、大きなダメージを受けた状態で入手。それを自分で丁寧にリペアしたユニットで、大切にしてました。ところがストックしていた箱の中で、思わぬ異変が起こり、コーン紙に重大な損傷を与えてしまいました。一緒にしてあった片方のユニットのどこかが、箱の中で転がり当たったのでしょう。ペアとして2個イチに連結しておかなかったのが原因です。大失敗、コーンに大きく穴を開けてしまいました。中で踊れるサイズの箱に入れるのは御法度でした。そしてペアのユニット保管には、2個連結が必要でした。

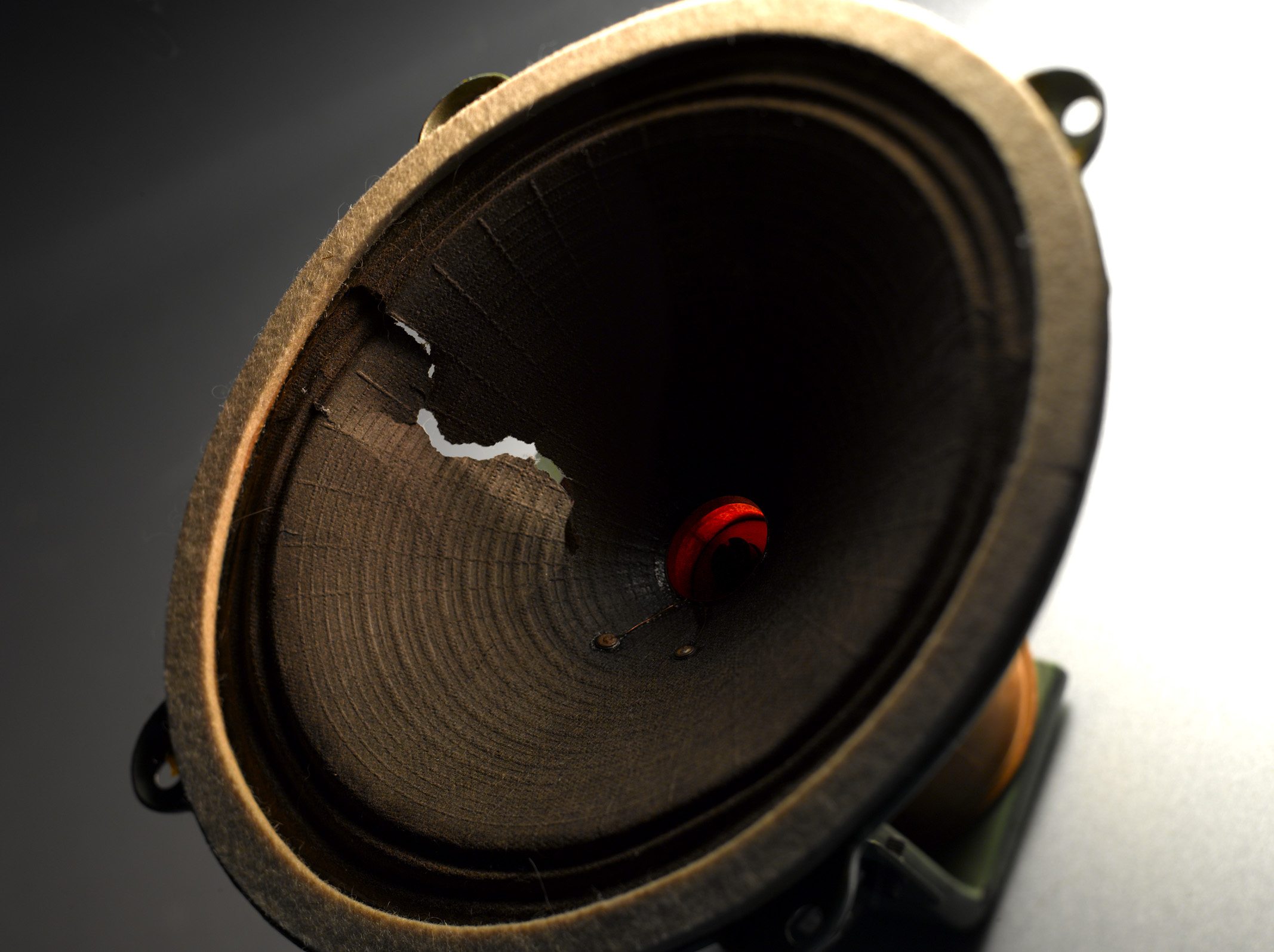

治すしかありません。ご高齢であっても姫であることは変わりません。できるだけ跡を残さぬようにしたいのですが、前回の手術では、乾燥後に手術痕が裏面で痛々しく残ってしまい心が痛みます。ただ、オモテから見れば手術痕は見えません。今回の手術は以前と違いさらに亀裂が大きいダメージです。こんな感じ。コーンの一部に折曲がったクセが付いてしまいました・・

コーンは超薄くしたビスケット、という感じです。薄くてパリパリ割れてしまいそうな感じですが、最初はもっと柔軟性があったのだろうか・・。しかし、今のパリパリの紙質は、表面を軽く擦っただけで音を出したくてウズウズする感じがします。ちょうど鳴りが良いギターの反応と同じです。まるで楽器の様なスピーカーです。

前のリペアの失敗原因は、裏打ちの雁皮紙の色と光沢です。乾燥したら、より白くそして光沢が出ちゃいました。ほぼマットな表面のコーンに雁皮紙の光沢が存在感を強く訴えます。雁皮紙もさらに黒くする必要がありました。色相の問題もあります。マットバーニッシュは効果ありですが、少し気に入りません。ただ雁皮紙の強度は素晴らしく、リペア後は安心して使い続けられますし、オリジナルより強度も増しているでしょう。音にも影響は感じられません。

今回は、雁皮紙より少し強度は劣りそうですが、乾燥した状態でテクスチャが近そうな和紙を選びました。それをダイロンで染色し補強材として使うことにします。以前のリペアで使った雁皮紙が剥がせれば交換もできるのですがチト怖い。紙をハサミでカットしたままなのも大きな失敗でした。今回の手術は、手でちぎって裏打ちを作ります。色相はかなり近くなりましたが、なんとか馴染んでくれるかなと甘い期待大です。でもコーンが半分に割れてしまいましたので、大手術になってしまいます。

ダイロン2色を混ぜて、コーン紙の色と裏打和紙の色を合わせます。茶色とモスグリーン。濃さは染料の濃度で調節、5分ほどで染料から上げて乾燥させます。左は濡れた和紙を新聞紙の上で乾燥。

下は断裂のラインをビニールに写し取り、裏打ちを少し大きめでカットしてます。

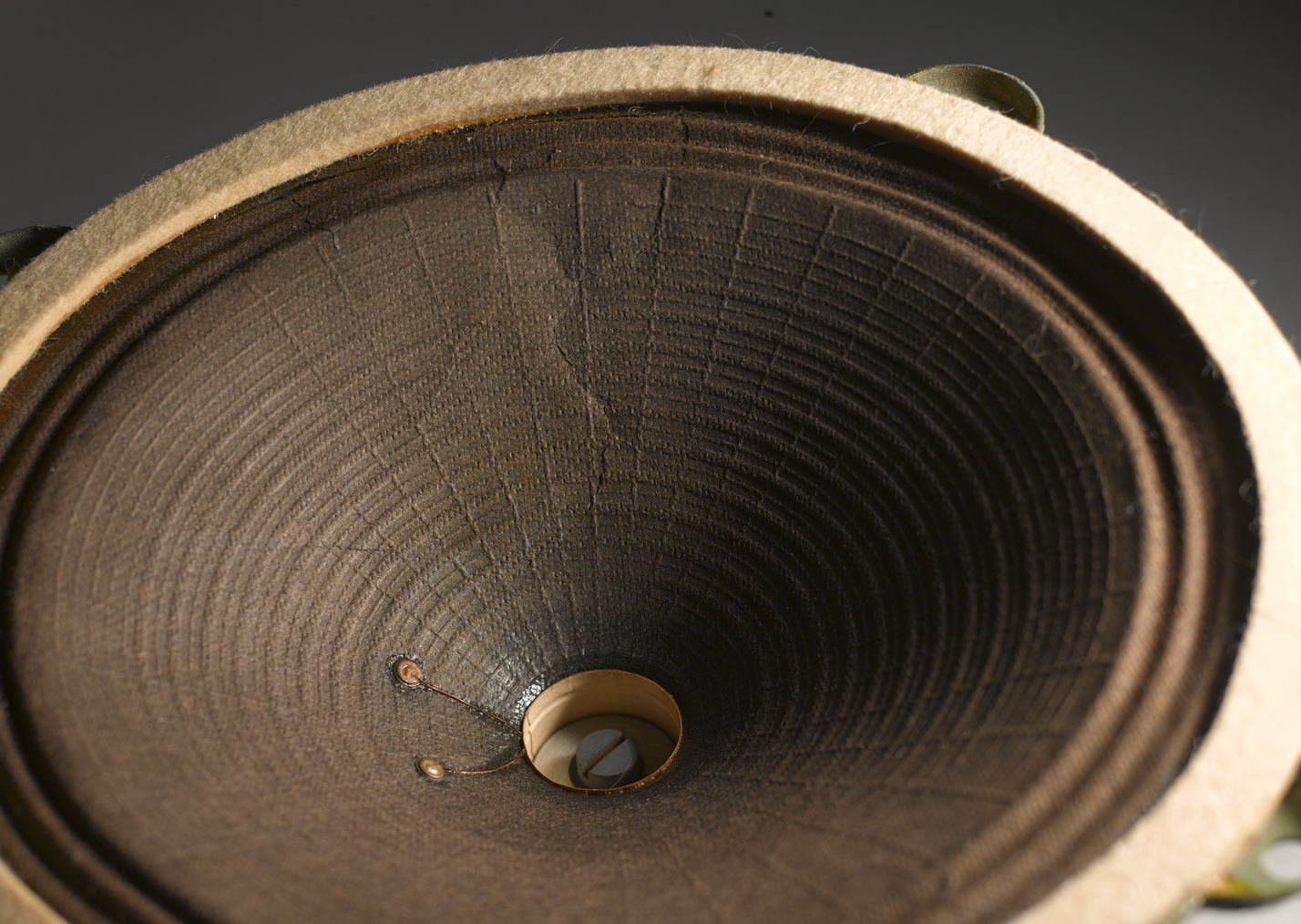

・・・・・・・・下は、濡れた状態の裏打ち接着面です。コーンに入った折れが形を主張し、スムーズな面が出せませんでした。全体を湿らせてカタチを整えられるかもです。下右は、表面から見たところで、他にも断裂が見つかり、手術痕無しの仕上がりは無理でした。表から見ても折れが残り、とても残念な結果になってしまいましたが、音はOKでした。でも、ニヤニヤしながら作業できるのは、これもヴィンテージの醍醐味かも。旧車のエンジンをオーバーホールするのと一緒で、動かないモノが動くようになるのは実に楽しい。そうだ、アイロンで平面が作れるかもです。

実は、ある所で聴かせていただいた、同じSachsennweik GR3831に違和感を持ちました。少し線が細くボヤッとした感じを受けました。もう少しハキハキした感じで鳴るんじゃないかなと。それで、比較しようと思い今回のダメージを見つけました。やはりスピーカーは見える状態で、外に出しておくのが良さそうですが、ちゃんとストックしなかった事が悔やまれます。

今回は、裏打ち和紙を染色時にできるだけコーンの色に近づけ、紙を手でちぎり、ケバ立ちでコーンと馴染ませる予定でした。実際に補修してみないと結果は見えません。接着は前回と同じ、障子糊。固まると適当に硬くなり、ゴム系接着剤の柔らかさがありません。これが良い感じで、コーン紙の質感に近く仕上がり、敏感に反応します。しかしエッジ部分には適さない感じがします。ここはゴム系が良いかも??

今回の和紙は、雁皮紙より強度が低い感じでしたが、強度の問題は今のところ見えません。なぜこの紙を選んだか?・・それはマットな質感です。コーン紙は、その多くが光沢が無い仕様ですねからね。

しかし接着後になんだか明るくなった感じで、裏打ちが目立ちます。次は少し濃い目で調整してみます。あまり何度も行いたくない作業ではありますが、それゆえ練度が上がらず上手くならない理由でもあります。今回も残念だったな・・・難しいや。

でも、こんな作業が楽しいんです。メンテナンスはヴィンテージスピーカーを楽しむことの、一つのアイテムだと思います。旧車も乗り続けるには、自分で軽いメンテがマストです。完璧を目指すなら、修理後に同様の色で裏面全体を塗装したら完璧かもね。

旧車をレストアして、ピカピカになると嬉しいですが、70歳のオバーチャン車に10代のピカピカ肌はなんとも違和感が大きく、カニ目は20年ほどワックスをかけずエージングして、今や風景に馴染む感じに成長しました。ヴィンテージスピーカーも同じ感じで、どこかだけピカピカはいけません。車ほどピカピカは目立ちませんが・・。 Sachsenwelkは年相応になったか??

肝心の音はといえば、普通に良い感じです。ダメージ補修を行った感じは、音からは感じられません。直前まで聴いていたSiemensの6 Ruf isp 15 dと比較して特に劣る感じはしません。やはり違和感を持って聴かせていただいた音は、何か実力を出しきれていなかったと判断。やはり良い音を出すということは難しいなと実感しました。このSachsenwelkは業務用というよりラジオ用だと思われますが、業務仕様のSiemens 6 Ruf isp 15dと比較しても、スポーツカーから日常使いのセダンに乗り換えても差を感じられないという感じの、優秀なユニットです。シャープな反応速度と高い分解能は、さすがドイツという感じがします。低域も優秀です。さらに思い入れが深くなったユニットが増えてしまいました。

破断した箇所に黒い接着剤を盛り上げて補修したユニットを見かけます。大きな手術痕という感じでブラックジャック的なユニットも、実は嫌いではないのですが、今回もできるだけ手術痕が見えない様に補修する予定で進めてきました。全く分からない様に補修できるのが目標ですが、チト敷居が高い。なんだかこのユニットが練習台の様で、ごめんなさいです。